[이데일리 김승권 기자] 중국의 인공지능(AI) 헬스케어 기업들이 글로벌 제약·바이오 업계의 ‘태풍의 눈’으로 떠오르고 있다.

최근 엑스탈파이는 엔비디아와의 협력에 이어 글로벌 빅파마 일라이릴리와 2억5000만달러(3300억원) 규모의 신약 개발 계약을 체결하며 기술력을 입증했기 때문이다. 특히 이번 계약은 단순한 소프트웨어 제공을 넘어 수백 대의 로봇이 24시간 돌아가는 자동화 실험실을 통해 실제 물질까지 만들어내는 방식이라는 점에서 충격을 주고 있다.

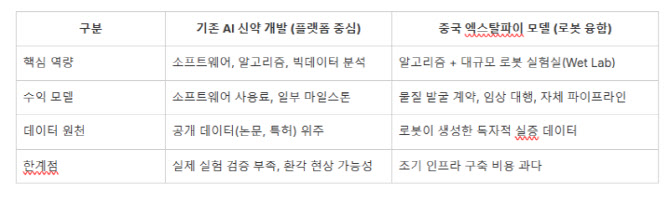

반면 한국의 AI 신약개발 산업은 여전히 플랫폼(소프트웨어) 위주의 사업 모델에 머물러 있다는 지적이 나온다. 업계 전문가들은 “미국에서 이미 주가 폭락 등으로 한계가 드러난 플랫폼 모델을 답습해서는 안 된다”며 “한국 기업도 AI에 로봇이나 임상 능력을 더한 ‘AI 플러스 알파’ 전략이 절실하다”고 입을 모은다.

중국 AI의료, 빅파마 계약 늘어나는 이유는

중국 AI신약개발 기업들은 빅파마와의 대형 계약을 통해 기술력을 입증하고 있다. 시네론 바이오는 아스트라제네카와 최대 34억달러 규모의 전략적 협력을 맺었다. AI 기반 매크로사이클 펩타이드 플랫폼을 활용해 신규 후보물질을 찾는 계약이다. 헬릭손 계열 에아렌딜 랩스는 사노피와 자가면역질환 이중항체 개발을 위해 최대 18억달러 (2조7000억원)규모의 딜을 체결했다.

엑스탈파이는 미국 도브트리와도 최대 59억9000만달러(8조8000억원) 규모의 협력을 맺었다. 여기에는 AI 설계뿐 아니라 로봇 기반 합성, 전임상 평가까지 포함된다.

인실리코 메디슨은 AI가 설계한 특발성폐섬유증(IPF) 치료제 후보로 미·중에서 2상 임상에 들어갔다. 아직 AI가 디자인한 신약이 허가까지 받은 사례는 없지만 대형 파트너십이 잇따르면서 개념 증명(PoC) 단계는 넘어섰다는 평가가 나온다.

의료기기 측면에서도 AI와 로봇의 결합이 빨라지고 있다. 중국과 유럽 합작사 시노-유러피안 마이크로로보틱스는 손바닥 크기의 초정밀 척추수술 로봇 스파인페커를 개발해 중국에서 3등급 의료기기 허가를 받았다. 무게 1.63㎏ 로봇 팔이 0.2㎜ 오차 범위로 척추경 나사를 삽입할 수 있다. 최소 침습 수술을 전제로 한 로봇 기술이다.

경쟁력의 원천은 압도적인 ‘데이터 생산 능력’이다. 기존 AI는 논문에 공개된 ‘성공한 실험 데이터’만 학습해 편향성 문제가 컸다. 하지만 엑스탈파이는 로봇을 이용해 실패한 실험 데이터까지 대량으로 확보하고 이를 다시 AI에 학습시킨다.

엑스탈파이 리링위 총괄은 “논문 데이터는 성공한 케이스만 있어 AI가 세상을 반쪽짜리로 배울 수밖에 없다”며 “로봇 실험을 통해 확보한 방대한 실증 데이터가 우리의 가장 큰 무기”라고 강조했다. 실제로 중국은 정부 차원에서 14차 5개년 계획에 의료 AI를 국가 전략 산업으로 명시하고, 데이터 규제를 과감히 풀어주며 이러한 기업들의 성장을 돕고 있다.

국내 기업의 대응방 ‘AI + α’가 살길... 물질 포트폴리오 다변화 필수

반면 한국 상황은 녹록지 않다. 국내 AI신약개발 기업 상당수는 여전히 ‘플랫폼 사용료+공동연구 계약’ 방식에 머물러 있다. 제약사에 알고리즘 사용권을 제공하고 후보 물질을 함께 발굴한 뒤 마일스톤과 로열티를 나누는 구조다. 겉으로는 중국 기업과 비슷해 보이지만, 결정적 차이가 있다. 중국 기업이 로봇 실험실과 전임상 수행 역량까지 묶어 파는 반면 한국 기업 다수는 실제 합성·실험은 외주에 의존한다.

하지만 이 모델은 이미 미국 시장에서 실패한 모델로 간주되는 분위기다. 슈뢰딩거(Schrodinger)나 엑센시아(Exscientia) 같은 1세대 AI 기업들의 주가가 고점 대비 크게 하락하거나 매각된 것이 이를 방증한다.

신약개발 AI의 짧은 역사 동안 최종 허가에 도달한 성공 사례가 아직 없다는 점도 단순 플랫폼 기업에는 부담이다. 미국·유럽의 일부 선도 업체들이 이 모델로 이미 성장의 한계를 드러냈다는 점에서 한국도 전략 전환이 필요하다는 지적이다.

익명을 요구한 AI신약개발 업계 한 전문가는 “미국 시장에서는 이미 ‘단순히 후보물질만 찾아주는 AI’는 매력도가 떨어졌다”며 “제약사들은 이제 AI가 찾은 물질이 실제 실험실에서도 효과가 있는지(Wet Lab 검증), 임상까지 갈 수 있는지 확실한 근거를 요구한다”고 지적했다.

최근 업계에서는 “AI 소프트웨어만 파는 회사가 아니라, 로봇이 실제 물질을 합성하고 전임상까지 대행하는 ‘패키지’를 내놓는 중국식 모델이 빅파마에 먹히기 시작했다”는 분석이 나온다.

이에 국내 기업이 단기간에 경쟁력을 갖추려면 세 가지 충분조건이 필요하다는 것이 전문가들의 의견이다. 먼저 질환 특화 전략이 필요하다고 했다. 중국 기업들은 섬유증, 면역질환, 항암제 등에서 AI 모델을 깊게 파고든다. 한국도 희귀질환, 아시아인에 많은 간질환·위암 등에서 ‘질환별 특화 AI’를 만들어야 한다는 의견이다.

국내 한 AI신약개발 업계 관계자는 “알고리즘만으로는 파트너 제약사 입장에서 투자 회수(ROI)를 설득하기 어렵다”며 “이제는 AI를 넘어 실제 물질과 전임상 데이터까지 가져가는 ‘AI+α’ 전략이 필요하다”고 말했다.

물질 포트폴리오의 다변화도 필수 요소로 꼽힌다. 국내 AI 기업 다수는 아직 소분자 중심으로 알려졌다. 펩타이드·항체·이중항체 등 복합 물질까지 겨냥한 설계·최적화 플랫폼을 갖춰야 빅파마와의 딜 사이즈를 키울 수 있다. 릴리가 엑스탈파이와 새로 맺은 계약도 항체 기반 바이오 의약품을 대상으로 한다는 점에서 시사점이 크다.

마지막으로 로봇·자동화 실험실을 구축해 패키지 서비스를 제공해야 빅딜이 가능하다는 의견이다. AI가 설계한 분자를 실제로 합성·평가하지 못하면, 결국 서비스 회사에 머문다. 반대로 자동화 실험실을 갖추면 △합성·평가 속도 향상 △실패 데이터 축적 △원가 절감 효과를 동시에 얻을 수 있다. 중국이 ‘AI 두뇌+로봇 몸’ 모델로 성장한 배경이다.

AI신약개발 한 관계자는 “한국이 지금과 같은 플랫폼 중심 전략을 계속 유지한다면 글로벌 시장에서 협상력은 더 약해질 수밖에 없다”며 “국내 AI신약개발 기업이 실제 물질과 전임상 데이터를 쥔 ‘리드 파트너’가 될지 아니면 단순 알고리즘 제공 하청업체로 남을지 기로에 서 있는 셈”이라고 강조했다.

최근 엑스탈파이는 엔비디아와의 협력에 이어 글로벌 빅파마 일라이릴리와 2억5000만달러(3300억원) 규모의 신약 개발 계약을 체결하며 기술력을 입증했기 때문이다. 특히 이번 계약은 단순한 소프트웨어 제공을 넘어 수백 대의 로봇이 24시간 돌아가는 자동화 실험실을 통해 실제 물질까지 만들어내는 방식이라는 점에서 충격을 주고 있다.

반면 한국의 AI 신약개발 산업은 여전히 플랫폼(소프트웨어) 위주의 사업 모델에 머물러 있다는 지적이 나온다. 업계 전문가들은 “미국에서 이미 주가 폭락 등으로 한계가 드러난 플랫폼 모델을 답습해서는 안 된다”며 “한국 기업도 AI에 로봇이나 임상 능력을 더한 ‘AI 플러스 알파’ 전략이 절실하다”고 입을 모은다.

|

중국 AI신약개발 기업들은 빅파마와의 대형 계약을 통해 기술력을 입증하고 있다. 시네론 바이오는 아스트라제네카와 최대 34억달러 규모의 전략적 협력을 맺었다. AI 기반 매크로사이클 펩타이드 플랫폼을 활용해 신규 후보물질을 찾는 계약이다. 헬릭손 계열 에아렌딜 랩스는 사노피와 자가면역질환 이중항체 개발을 위해 최대 18억달러 (2조7000억원)규모의 딜을 체결했다.

엑스탈파이는 미국 도브트리와도 최대 59억9000만달러(8조8000억원) 규모의 협력을 맺었다. 여기에는 AI 설계뿐 아니라 로봇 기반 합성, 전임상 평가까지 포함된다.

인실리코 메디슨은 AI가 설계한 특발성폐섬유증(IPF) 치료제 후보로 미·중에서 2상 임상에 들어갔다. 아직 AI가 디자인한 신약이 허가까지 받은 사례는 없지만 대형 파트너십이 잇따르면서 개념 증명(PoC) 단계는 넘어섰다는 평가가 나온다.

의료기기 측면에서도 AI와 로봇의 결합이 빨라지고 있다. 중국과 유럽 합작사 시노-유러피안 마이크로로보틱스는 손바닥 크기의 초정밀 척추수술 로봇 스파인페커를 개발해 중국에서 3등급 의료기기 허가를 받았다. 무게 1.63㎏ 로봇 팔이 0.2㎜ 오차 범위로 척추경 나사를 삽입할 수 있다. 최소 침습 수술을 전제로 한 로봇 기술이다.

|

엑스탈파이 리링위 총괄은 “논문 데이터는 성공한 케이스만 있어 AI가 세상을 반쪽짜리로 배울 수밖에 없다”며 “로봇 실험을 통해 확보한 방대한 실증 데이터가 우리의 가장 큰 무기”라고 강조했다. 실제로 중국은 정부 차원에서 14차 5개년 계획에 의료 AI를 국가 전략 산업으로 명시하고, 데이터 규제를 과감히 풀어주며 이러한 기업들의 성장을 돕고 있다.

|

반면 한국 상황은 녹록지 않다. 국내 AI신약개발 기업 상당수는 여전히 ‘플랫폼 사용료+공동연구 계약’ 방식에 머물러 있다. 제약사에 알고리즘 사용권을 제공하고 후보 물질을 함께 발굴한 뒤 마일스톤과 로열티를 나누는 구조다. 겉으로는 중국 기업과 비슷해 보이지만, 결정적 차이가 있다. 중국 기업이 로봇 실험실과 전임상 수행 역량까지 묶어 파는 반면 한국 기업 다수는 실제 합성·실험은 외주에 의존한다.

하지만 이 모델은 이미 미국 시장에서 실패한 모델로 간주되는 분위기다. 슈뢰딩거(Schrodinger)나 엑센시아(Exscientia) 같은 1세대 AI 기업들의 주가가 고점 대비 크게 하락하거나 매각된 것이 이를 방증한다.

신약개발 AI의 짧은 역사 동안 최종 허가에 도달한 성공 사례가 아직 없다는 점도 단순 플랫폼 기업에는 부담이다. 미국·유럽의 일부 선도 업체들이 이 모델로 이미 성장의 한계를 드러냈다는 점에서 한국도 전략 전환이 필요하다는 지적이다.

익명을 요구한 AI신약개발 업계 한 전문가는 “미국 시장에서는 이미 ‘단순히 후보물질만 찾아주는 AI’는 매력도가 떨어졌다”며 “제약사들은 이제 AI가 찾은 물질이 실제 실험실에서도 효과가 있는지(Wet Lab 검증), 임상까지 갈 수 있는지 확실한 근거를 요구한다”고 지적했다.

최근 업계에서는 “AI 소프트웨어만 파는 회사가 아니라, 로봇이 실제 물질을 합성하고 전임상까지 대행하는 ‘패키지’를 내놓는 중국식 모델이 빅파마에 먹히기 시작했다”는 분석이 나온다.

이에 국내 기업이 단기간에 경쟁력을 갖추려면 세 가지 충분조건이 필요하다는 것이 전문가들의 의견이다. 먼저 질환 특화 전략이 필요하다고 했다. 중국 기업들은 섬유증, 면역질환, 항암제 등에서 AI 모델을 깊게 파고든다. 한국도 희귀질환, 아시아인에 많은 간질환·위암 등에서 ‘질환별 특화 AI’를 만들어야 한다는 의견이다.

국내 한 AI신약개발 업계 관계자는 “알고리즘만으로는 파트너 제약사 입장에서 투자 회수(ROI)를 설득하기 어렵다”며 “이제는 AI를 넘어 실제 물질과 전임상 데이터까지 가져가는 ‘AI+α’ 전략이 필요하다”고 말했다.

물질 포트폴리오의 다변화도 필수 요소로 꼽힌다. 국내 AI 기업 다수는 아직 소분자 중심으로 알려졌다. 펩타이드·항체·이중항체 등 복합 물질까지 겨냥한 설계·최적화 플랫폼을 갖춰야 빅파마와의 딜 사이즈를 키울 수 있다. 릴리가 엑스탈파이와 새로 맺은 계약도 항체 기반 바이오 의약품을 대상으로 한다는 점에서 시사점이 크다.

마지막으로 로봇·자동화 실험실을 구축해 패키지 서비스를 제공해야 빅딜이 가능하다는 의견이다. AI가 설계한 분자를 실제로 합성·평가하지 못하면, 결국 서비스 회사에 머문다. 반대로 자동화 실험실을 갖추면 △합성·평가 속도 향상 △실패 데이터 축적 △원가 절감 효과를 동시에 얻을 수 있다. 중국이 ‘AI 두뇌+로봇 몸’ 모델로 성장한 배경이다.

AI신약개발 한 관계자는 “한국이 지금과 같은 플랫폼 중심 전략을 계속 유지한다면 글로벌 시장에서 협상력은 더 약해질 수밖에 없다”며 “국내 AI신약개발 기업이 실제 물질과 전임상 데이터를 쥔 ‘리드 파트너’가 될지 아니면 단순 알고리즘 제공 하청업체로 남을지 기로에 서 있는 셈”이라고 강조했다.

김승권 peace@

![현대약품, 52주 신고가 끌어올린 탈모약 상관 '無'...나노엔텍은 上[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/12/PS25121000270b.jpg)

![장원석 세브란스병원 교수 "소아 뇌 수술시간 대폭 줄어…카이메로는 혁신"[전문가 인사이트]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/12/PS25121000483b.jpg)

!['상장 첫날 시총 2.8조' 에임드바이오, 코스닥 다크호스 급부상 [바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/12/PS25120500172b.jpg)