[이데일리 김지완 기자] 에스티큐브(052020)가 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 시장에 본격 진입한다. 비소세포폐암은 대장암과 함께 대표적인 BTN1A1 고발현 암종이자 면역항암제의 미충족수요가 큰 시장이다.

25일 에스티큐브는 진행성/전이성 비소세포폐암 환자에서 넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 2상 임상시험계획서(IND)를 식품의약품안전처에 제출했다고 공시했다.

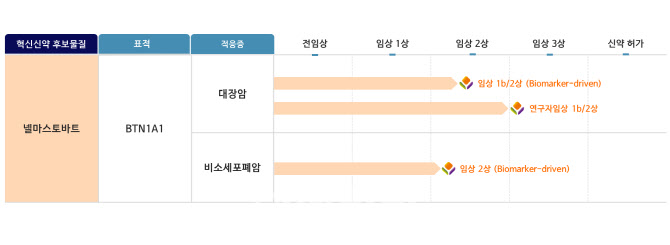

동시에 미국 식품의약국(FDA)과 식약처로부터 승인받았던 재발성 또는 불응성 확장기 소세포폐암에 대한 1b/2상 임상계획은 자진 취하했다. 바이오마커 기반(Biomarker-driven) 임상 설계의 실행력을 높이고, 신규 면역항암 타깃으로서의 검증이 원활한 비소세포폐암과 대장암 적응증 개발에 집중하기 위함이다.

이번 비소세포폐암 임상은 1차 치료로 표적항암요법 또는 백금계열 항암화학요법 및 면역항암요법을 받았으나 2차 이상의 후속 치료를 필요로 하는 환자 중 BTN1A1 발현 양성(종양비율점수(TPS)≥50%) 환자를 대상으로 한다. 삼성서울병원 등 국내 7개 병원에서 총 62명의 환자를 모집할 예정이다.

일차 유효성 평가변수는 무진행생존기간(PFS)이며, 이차 유효성 평가변수는 전체생존기간(OS), 객관적반응률(ORR), 질병통제율(DCR), 반응지속기간(DOR) 등이다. 이후 BTN1A1 발현 수치, 유전체 변이 유무 등 환자 특성에 따른 유효성을 탐색적으로 평가할 계획이다.

비소세포폐암은 폐암의 약 85%에 달하는 암종이다. EGFR, ALK, ROS1, BRAF 등 유전적 변이에 따라 다양한 표적항암요법이 권장되며, 주요 유전적 변이가 없는 환자에서는 PD-L1 발현 정도에 따라 면역관문억제제 단독 또는 세포독성항암제 병용요법으로 치료하는 것이 표준치료로 자리잡고 있다. 통상적으로 면역항암제가 60%, 표적항암제가 30%, 화학항암제가 10%의 치료 비중을 차지하는 것으로 알려져 있다.

1차 치료 이후 재발율이 높기 때문에, 치료 후 내성이 발생하는 경우 선택할 수 있는 치료법은 제한적이다. 국내에서는 도세탁셀 등 세포독성항암제 단독요법이 가장 널리 사용되나, 이들 환자의 무진행생존기간은 약 3개월, 전체생존기간은 약 6개월에 불과해 여전히 미충족수요가 높은 상황이다. 따라서 기존 표준치료에 실패한 진행성/전이성 비소세포폐암 환자의 치료성적을 향상시키기 위한 약제 개발이 요구되고 있다.

에스티큐브에 따르면 비소세포폐암 내에서의 BTN1A1 발현율은 TPS 50% 이상 환자 기준으로 편평세포암에서 84%, 선암에서 45%에 달한다. 바이오마커 기반 임상 진행에 있어 환자 선별과 효능 검증이 용이한 암종이다.

정현진 에스티큐브 대표이사는 “이번 임상은 기존 표준치료에 실패한 환자 중에서도, BTN1A1 발현이라는 명확한 바이오마커 기준을 통해 반응 가능성이 높은 집단을 선별해 치료하는 전략”이라며 “환자 선별부터 병용요법 구성까지, 초기 단계에서부터 글로벌 임상 및 기술이전 가능성을 염두에 둔 설계”라고 말했다.

이어 “당사의 바이오마커 기반 임상 전략은 글로벌 제약사들이 기술이전 협의에서 가장 중점적으로 평가하는 요소 중 하나로, 파트너십 기회와 협상력을 실질적으로 강화하는 촉매제가 될 것”이라며 “넬마스토바트의 시장성, 임상 효율성, 경쟁 환경을 종합 고려하여 비소세포폐암으로 적응증을 전환했다”고 밝혔다.

에스티큐브는 BTN1A1을 치료 타깃이자 바이오마커로 동시에 활용하는 전략을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다는 방침이다. 대장암과 비소세포폐암을 적응증 개발의 양 축으로 삼고, 바이오마커 기반 임상을 통해 정밀의료 전략의 유효성을 입증할 계획이다.

정 대표는 “최근 신규 타깃의 면역항암제 임상이 중단되는 사례가 늘고 있는 상황에서, BTN1A1처럼 발현 여부에 따라 환자군을 선별할 수 있는 타깃은 드물다”며 “이번 임상은 그간 검증의 어려움으로 병목이 있었던 바이오마커 기반 면역항암제 개발의 실마리를 여는 기회가 될 것”이라고 말했다.

|

25일 에스티큐브는 진행성/전이성 비소세포폐암 환자에서 넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 2상 임상시험계획서(IND)를 식품의약품안전처에 제출했다고 공시했다.

동시에 미국 식품의약국(FDA)과 식약처로부터 승인받았던 재발성 또는 불응성 확장기 소세포폐암에 대한 1b/2상 임상계획은 자진 취하했다. 바이오마커 기반(Biomarker-driven) 임상 설계의 실행력을 높이고, 신규 면역항암 타깃으로서의 검증이 원활한 비소세포폐암과 대장암 적응증 개발에 집중하기 위함이다.

이번 비소세포폐암 임상은 1차 치료로 표적항암요법 또는 백금계열 항암화학요법 및 면역항암요법을 받았으나 2차 이상의 후속 치료를 필요로 하는 환자 중 BTN1A1 발현 양성(종양비율점수(TPS)≥50%) 환자를 대상으로 한다. 삼성서울병원 등 국내 7개 병원에서 총 62명의 환자를 모집할 예정이다.

일차 유효성 평가변수는 무진행생존기간(PFS)이며, 이차 유효성 평가변수는 전체생존기간(OS), 객관적반응률(ORR), 질병통제율(DCR), 반응지속기간(DOR) 등이다. 이후 BTN1A1 발현 수치, 유전체 변이 유무 등 환자 특성에 따른 유효성을 탐색적으로 평가할 계획이다.

비소세포폐암은 폐암의 약 85%에 달하는 암종이다. EGFR, ALK, ROS1, BRAF 등 유전적 변이에 따라 다양한 표적항암요법이 권장되며, 주요 유전적 변이가 없는 환자에서는 PD-L1 발현 정도에 따라 면역관문억제제 단독 또는 세포독성항암제 병용요법으로 치료하는 것이 표준치료로 자리잡고 있다. 통상적으로 면역항암제가 60%, 표적항암제가 30%, 화학항암제가 10%의 치료 비중을 차지하는 것으로 알려져 있다.

1차 치료 이후 재발율이 높기 때문에, 치료 후 내성이 발생하는 경우 선택할 수 있는 치료법은 제한적이다. 국내에서는 도세탁셀 등 세포독성항암제 단독요법이 가장 널리 사용되나, 이들 환자의 무진행생존기간은 약 3개월, 전체생존기간은 약 6개월에 불과해 여전히 미충족수요가 높은 상황이다. 따라서 기존 표준치료에 실패한 진행성/전이성 비소세포폐암 환자의 치료성적을 향상시키기 위한 약제 개발이 요구되고 있다.

에스티큐브에 따르면 비소세포폐암 내에서의 BTN1A1 발현율은 TPS 50% 이상 환자 기준으로 편평세포암에서 84%, 선암에서 45%에 달한다. 바이오마커 기반 임상 진행에 있어 환자 선별과 효능 검증이 용이한 암종이다.

정현진 에스티큐브 대표이사는 “이번 임상은 기존 표준치료에 실패한 환자 중에서도, BTN1A1 발현이라는 명확한 바이오마커 기준을 통해 반응 가능성이 높은 집단을 선별해 치료하는 전략”이라며 “환자 선별부터 병용요법 구성까지, 초기 단계에서부터 글로벌 임상 및 기술이전 가능성을 염두에 둔 설계”라고 말했다.

이어 “당사의 바이오마커 기반 임상 전략은 글로벌 제약사들이 기술이전 협의에서 가장 중점적으로 평가하는 요소 중 하나로, 파트너십 기회와 협상력을 실질적으로 강화하는 촉매제가 될 것”이라며 “넬마스토바트의 시장성, 임상 효율성, 경쟁 환경을 종합 고려하여 비소세포폐암으로 적응증을 전환했다”고 밝혔다.

에스티큐브는 BTN1A1을 치료 타깃이자 바이오마커로 동시에 활용하는 전략을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다는 방침이다. 대장암과 비소세포폐암을 적응증 개발의 양 축으로 삼고, 바이오마커 기반 임상을 통해 정밀의료 전략의 유효성을 입증할 계획이다.

정 대표는 “최근 신규 타깃의 면역항암제 임상이 중단되는 사례가 늘고 있는 상황에서, BTN1A1처럼 발현 여부에 따라 환자군을 선별할 수 있는 타깃은 드물다”며 “이번 임상은 그간 검증의 어려움으로 병목이 있었던 바이오마커 기반 면역항암제 개발의 실마리를 여는 기회가 될 것”이라고 말했다.

!["비만치료 수혜 부각" 지투지바이오 '上'…제놀루션·셀비온도 ↑[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/08/PS25082600238b.jpg)