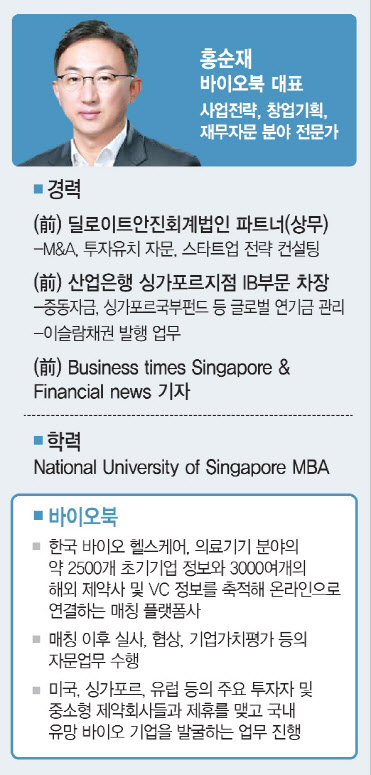

바이오산업은 ‘굴뚝 없는 첨단 고부가가치 사업’이다. 세계 비만·당뇨치료제 시장을 이끄는 덴마크 노보노디스크의 시가총액은 최근 국내 총생산 규모(GDP. 400조원)를 넘어섰다. 글로벌 신약 하나가 국가 경제를 떠받치고 있는 셈이다. 우리 기업들도 블록버스터 신약 개발의 꿈을 이루기 위해 고군분투 중이다. 그 노력을 글로벌 기업도 지켜보기 시작했다. 홍순재 바이오북 대표를 통해 한국 바이오산업의 현실과 해외 시장 진출을 위한 세부적인 방법론을 들어본다. [편집자주]

[홍순재 바이오북 대표] 난치성 면역 질환 신약 개발사인 K사는 최근 임상 1상에 들어가기 위해 100억원의 투자유치를 추진하고 있다. 하지만 기존 투자사인 벤처캐피탈(VC) 심사역으로부터 “후속투자가 어렵다”는 통보를 받고 깊은 고민에 빠졌다. K사 대표는 “요즘 시장 상황에서는 신규 투자처 발굴이 거의 불가능하다”고 고충을 털어놓았다.

자금 유치에 실패해 직원들을 내보내고 창업자와 임원 한두 명이 사무실을 지키는 바이오 초기기업들도 종종 보인다. 상황이 이러다 보니 일부 VC들은 ‘차라리 폐업 신고하라’고 권유하곤 한다. 회계적으로 손실 처리하는 게 재무관리상 용이하다는 판단이다.

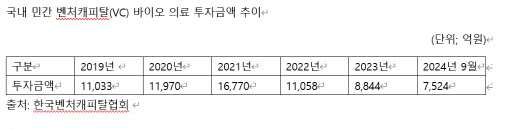

주요 대학병원 의사와 교수 등이 창업하면 수십억원에서 수백원의 초기투자금이 쉽게 모이던 팬데믹 이전과 극명하게 대조된다. 물론 ‘지금은 맞고 그때는 틀린’ 차이가 있다. 당시에는 전 세계적으로 시중금리가 낮고 유동성이 풍부해 바이오뿐만 아니라 혁신 테크기업에 투자금이 집중되던 시절이었다. 특히 신약개발을 비롯해 디지털 의료기기, 헬스케어, 의료용 장비, 미용성형 등 차세대 주자로 각광받던 바이오산업에 뭉칫돈이 몰렸다.

한국만 어려운 게 아니라고 자위하기에 우리의 현실은 더욱 암울하다. 일부 백신펀드 외에는 신규 초기투자의 문이 거의 닫혔기 때문이다. 바이오 전문VC 심사역마저 “우리는 이제 신약개발에 투자 안 한다”는 말을 공공연하게 하고 있다.

이렇다 보니 스트레스로 인해 건강을 잃는 바이오 창업자들이 속출하고 있다. 아이러니하게도 항암 신약개발회사의 창업자가 암에 걸리는 안타까운 소식도 들린다. 공황장애와 불면증은 업계 전반의 ‘산업 질환’이 돼 버렸다.

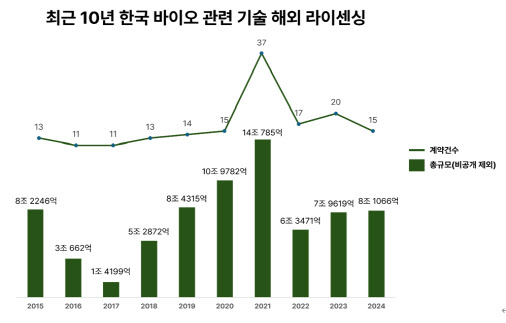

그런데 조금씩 희망이 보인다. 해외 제약회사들이 한국 바이오 기술 라이선스에 조금씩 관심을 보이기 시작한 것이다. 마치 전쟁의 폐허 속 잔해물을 뚫고 꽃망울이 올라오는 느낌이다.

현장에서 많은 해외 투자자와 제약회사들을 상대하는 필자의 눈에는 수년 전에 비해 관심의 빈도와 진정성의 차이가 분명하게 느껴진다. 지난 십수 년에 걸친 연구개발의 노력이 결실을 딸 때가 온 것일까.

실제로 희귀질환 치료제 개발사 A사, 개량신약 복합제 개발사 B사, 면역반응 원리를 기반으로 비만을 제어하는 신약개발사 C사, 저분자 항암제 개발사 D사 등은 유럽, 미국, 남미 등의 제약회사들과 라이선스아웃(기술이전) 논의를 진행 중이다.

해외 제약회사들이 공통적으로 언급하는 한국 바이오의 장점은 전임상 전 단계까지 초기 기술개발 속도가 빠르며 혁신적이고 독창적인 아이디어를 기반으로 한 개발 전략이 돋보인다는 것이다.

유럽의 중견 제약사 E사 사업개발(BD) 담당 임원은 “서너 곳의 한국 바이오테크는 임상 데이터가 매우 흥미롭다”며 “지속적으로 한국시장을 탐색하고 있다”고 말했다. E사는 최근 사모펀드로부터 약 1조 7000억원의 투자유치에 성공해 충분한 실탄을 확보한 이후 글로벌 라이선스 도입에 적극적으로 나서고 있다.

“한국의 바이오업계, 조금만 더 힘을 내 봅시다. 이제 진검승부가 시작되고 있습니다”.

[홍순재 바이오북 대표] 난치성 면역 질환 신약 개발사인 K사는 최근 임상 1상에 들어가기 위해 100억원의 투자유치를 추진하고 있다. 하지만 기존 투자사인 벤처캐피탈(VC) 심사역으로부터 “후속투자가 어렵다”는 통보를 받고 깊은 고민에 빠졌다. K사 대표는 “요즘 시장 상황에서는 신규 투자처 발굴이 거의 불가능하다”고 고충을 털어놓았다.

자금 유치에 실패해 직원들을 내보내고 창업자와 임원 한두 명이 사무실을 지키는 바이오 초기기업들도 종종 보인다. 상황이 이러다 보니 일부 VC들은 ‘차라리 폐업 신고하라’고 권유하곤 한다. 회계적으로 손실 처리하는 게 재무관리상 용이하다는 판단이다.

|

주요 대학병원 의사와 교수 등이 창업하면 수십억원에서 수백원의 초기투자금이 쉽게 모이던 팬데믹 이전과 극명하게 대조된다. 물론 ‘지금은 맞고 그때는 틀린’ 차이가 있다. 당시에는 전 세계적으로 시중금리가 낮고 유동성이 풍부해 바이오뿐만 아니라 혁신 테크기업에 투자금이 집중되던 시절이었다. 특히 신약개발을 비롯해 디지털 의료기기, 헬스케어, 의료용 장비, 미용성형 등 차세대 주자로 각광받던 바이오산업에 뭉칫돈이 몰렸다.

한국만 어려운 게 아니라고 자위하기에 우리의 현실은 더욱 암울하다. 일부 백신펀드 외에는 신규 초기투자의 문이 거의 닫혔기 때문이다. 바이오 전문VC 심사역마저 “우리는 이제 신약개발에 투자 안 한다”는 말을 공공연하게 하고 있다.

이렇다 보니 스트레스로 인해 건강을 잃는 바이오 창업자들이 속출하고 있다. 아이러니하게도 항암 신약개발회사의 창업자가 암에 걸리는 안타까운 소식도 들린다. 공황장애와 불면증은 업계 전반의 ‘산업 질환’이 돼 버렸다.

|

그런데 조금씩 희망이 보인다. 해외 제약회사들이 한국 바이오 기술 라이선스에 조금씩 관심을 보이기 시작한 것이다. 마치 전쟁의 폐허 속 잔해물을 뚫고 꽃망울이 올라오는 느낌이다.

현장에서 많은 해외 투자자와 제약회사들을 상대하는 필자의 눈에는 수년 전에 비해 관심의 빈도와 진정성의 차이가 분명하게 느껴진다. 지난 십수 년에 걸친 연구개발의 노력이 결실을 딸 때가 온 것일까.

실제로 희귀질환 치료제 개발사 A사, 개량신약 복합제 개발사 B사, 면역반응 원리를 기반으로 비만을 제어하는 신약개발사 C사, 저분자 항암제 개발사 D사 등은 유럽, 미국, 남미 등의 제약회사들과 라이선스아웃(기술이전) 논의를 진행 중이다.

해외 제약회사들이 공통적으로 언급하는 한국 바이오의 장점은 전임상 전 단계까지 초기 기술개발 속도가 빠르며 혁신적이고 독창적인 아이디어를 기반으로 한 개발 전략이 돋보인다는 것이다.

유럽의 중견 제약사 E사 사업개발(BD) 담당 임원은 “서너 곳의 한국 바이오테크는 임상 데이터가 매우 흥미롭다”며 “지속적으로 한국시장을 탐색하고 있다”고 말했다. E사는 최근 사모펀드로부터 약 1조 7000억원의 투자유치에 성공해 충분한 실탄을 확보한 이후 글로벌 라이선스 도입에 적극적으로 나서고 있다.

“한국의 바이오업계, 조금만 더 힘을 내 봅시다. 이제 진검승부가 시작되고 있습니다”.

|

유진희 sadend@

![김경민 용인세브란스 교수 "GLP-1 비만약, 복합제보다 투약 주기 관건"[전문가 인사이트]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26020301154b.jpg)

![냉탕 온탕 오간 에이프릴바이오…실적 호조에 로킷·휴젤 상승[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021200275b.jpg)